창덕궁은 서울특별시 종로구에 있는 조선전기 제3대 태종 당시 건립된 궁궐입니다.

처음에는 법궁(法宮)인 경복궁에 이어 이궁(離宮)으로 창건되었지만, 이후 임금들이 창덕궁에 머무는 것을 선호해왔고 특히 임진왜란 이후 법궁인 경복궁이 복구되지 못하면서 창덕궁은 고종 때까지 법궁의 기능을 하였습니다. 이처럼 오랜 기간 동안 지속적으로 사용되면서 다양하고 복잡한 왕실 생활을 반영하고 있기 때문에 유네스코 세계유산으로 지정되었기도 합니다.

인정전

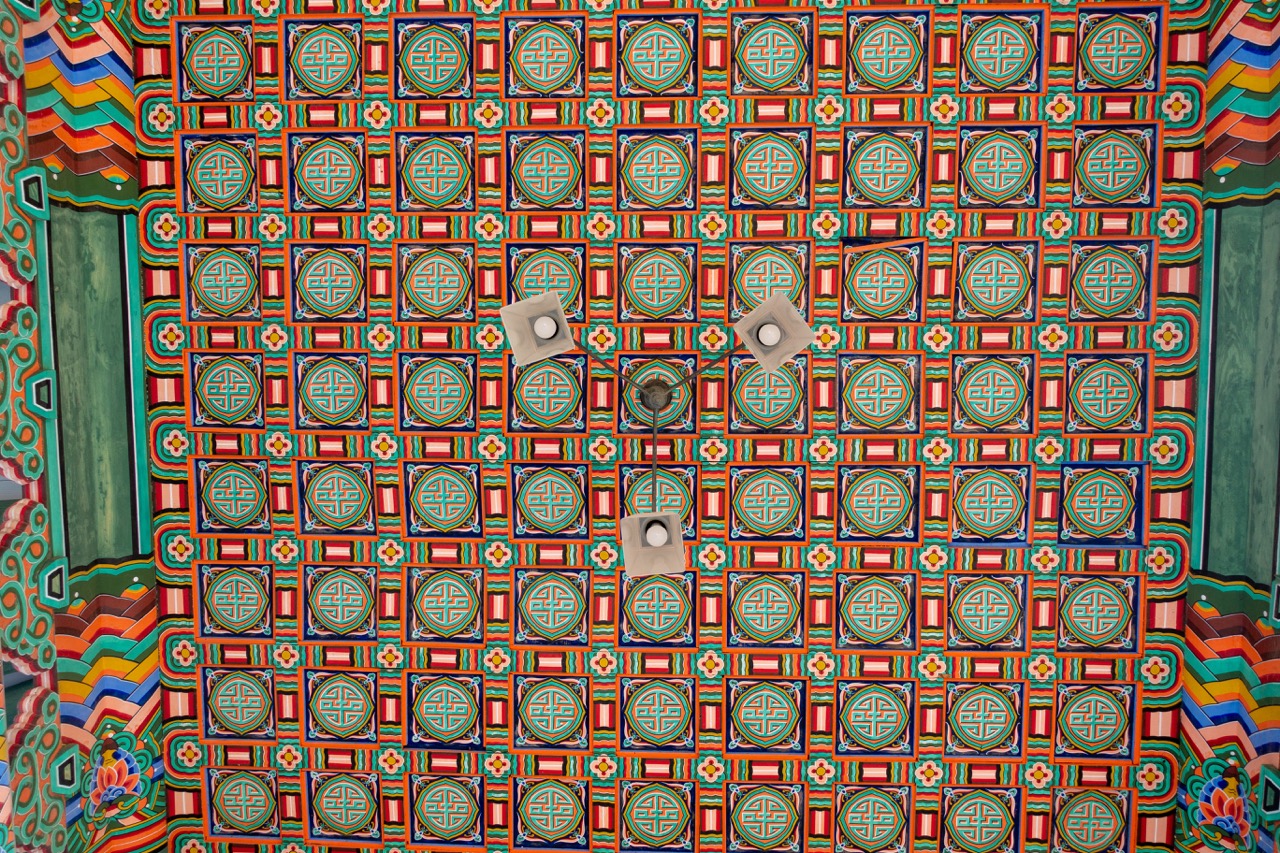

정면 5칸, 측면 4칸의 중층 다포계(多包系) 팔작지붕건물입니다. 창덕궁의 정전(正殿)으로 조선 궁궐의 정전다운 격식과 의장(意匠)이 잘 갖추어져 있습니다. 창덕궁은 오랫동안 조선의 법궁(法宮) 구실을 하였기에, 조정의 각종 의식이나 외국 사신의 접견이 이루어졌습니다.

성정각

조선시대에 동궁이라고 불리던 왕세자가 경서(經書)를 공부하던 건물로, ‘성정’이라는 이름은 대학(大學)의 ‘성의(誠意)’, ‘정심(正心)’에서 앞 글자를 따서 붙였습니다. 앞면 6칸, 옆면 2칸으로, 익공계 팔작지붕의 형식입니다. 서쪽부터 마루 2칸, 방 2칸을 두었고, 동쪽에는 남북 3칸의 누마루를 설치하였습니다. 누마루에는 희우루(喜雨樓), 보춘정(報春亭)이라고 쓴 편액이 걸려 있는데, 희우루는 1777년(정조 1)에 성정각의 누각을 고쳐 지으면서 붙인 이름입니다. 주변에는 영현문(迎賢門), 인현문(引賢門), 대현문(待賢門) 등이 있으며, 동쪽으로는 중희당 영역이 가깝습니다.

희정당

희정당은 정면 11칸, 측면 4칸의 2익공식 팔작지붕건물입니다. 창덕궁의 편전(便殿)은 본래 선정전이었는데, 이 건물은 내전에 속한 건물이었으나 조선 후기에 이 건물을 편전으로 사용하게 되었습니다. 건물의 창건연대는 확실하지 않으며, 1496년(연산군 2)에 궁내의 수문당(修文堂)이라는 건물이 소실되었다가 재건되면서 당호를 희정당이라고 바꾸면서 창덕궁의 한 건물로 등장하게 되었습니다.

인정문과 주변 문들

인정문은 정면 3칸, 측면 2칸의 다포계(多包系) 팔작지붕건물입니다. 정전(正殿)에 이르는 출입문으로 효종·현종·숙종·영조 등 조선왕조의 여러 임금이 이 문에서 즉위식을 거행하고 왕위에 올랐습니다. 처음 창건된 것은 1405년(태종 5)으로 창덕궁의 창건 때 지어졌습다. 임진왜란으로 본래의 건물이 불타 없어지자 광해군 즉위년에 창덕궁을 재건하면서 다시 세웠는데, 이 건물도 1744년(영조 20) 인접한 승정원에 불이 나면서 연소되어 좌우행각과 함께 소실되었다가 이듬해인 1745년에 복구되어 오늘에 이르고 있습니다. 아래 사진은 인정문의 오른쪽과 왼쪽에 있는 숙장문과 금호문도 함께 올렸습니다.

내의원

내국(內局)·내약방(內藥房)·약원(藥院) 등으로 불리었습니다. 조선 건국초에 반포한 관제 중에는 그 이름이 없으나, 태종 때 왕실의 내용약(內用藥)을 맡은 기관으로서 내약방이 있었습니다. 그 뒤 1443년(세종 25) 6월에 이조(吏曹)에 계청(啓請)하여 내약방을 내의원이라 칭하였는데, 관원 16인을 두고 3품은 제거(提擧), 6품 이상은 별좌(別坐), 참외(參外)는 조교라 하였습니다. 따라서, 이때에 이르러 비로소 독립관제로서의 내의원이 설치된 것입니다.